2025年8月、第9回アフリカ開発会議(TICAD9)が横浜で開催されました。1993年に日本政府が主導して始まったこの国際会議は、国連や世界銀行なども共催者に名を連ね、アフリカの開発をテーマに議論を重ねてきました。

当初は「援助」が中心的な議題でしたが、時代とともにその焦点は「投資」へと移行し、近年では官民連携によるビジネスパートナーシップの構築が最重要課題となっています。

この重要な国際会議に合わせて、8月21日にiU 情報経営イノベーション専門職大学で開催されたのが、TICAD9パートナー事業となるイベント「アフリカとともに考える未来:日本の可能性と責任」です。

イベントには、哲学者の谷川嘉浩氏、戦場ジャーナリストの須賀川拓氏、教育とテクノロジーの専門家であるキャスタリア株式会社代表の山脇智志氏、そしてテクノロジージャーナリストでありiU大学教授の松村太郎が登壇。

多様な専門領域の知性が一堂に会し、アフリカという一つのテーマを多角的に論じる場は稀有といえます。

本レポートでは、この野心的な対話の記録を紐解き、各登壇者の議論を深く分析することで、アフリカに関する紋切り型のイメージを超え、その複雑な現実と日本の未来にとっての真の意味を考察します。

アフリカの人口動態が爆発的な成長期にある一方で、日本が人口減少という不可逆的な潮流の中にある今、我々はこの大陸といかに向き合うべきなのでしょうか。その可能性と責任の輪郭を、この知の交差点から描き出すことを試みました。

アーカイブ

YouTubeでアーカイブ映像をご覧いただけます。

時間の哲学――アフリカの「現在(いま)」を生きる人々を理解する

ササの時間

プラグマティズムと「ササ(Sasa)」の時間感覚対話の口火を切った哲学者、谷川嘉浩氏は、ケニアでの社会調査の経験から、アフリカの人々の行動様式を理解するためのユニークな哲学的視座を提示しました。

彼が用いたレンズは、19世紀後半のアメリカで生まれたプラグマティズム、すなわち抽象的な理論や信念よりも、行動がもたらす実際的な結果を重視する思想です。

谷川氏の分析の核心は、神学者ジョン・ムビティが著書『アフリカの宗教と哲学』で提唱した時間概念にあります。それは、西洋的な過去・現在・未来が直線的に連なる時間感覚とは根本的に異なる、「ササ(Sasa)」と「ザマニ(Zamani)」という二元的な時間認識です。

谷川氏はこの概念を次のように解説します。

「ササっていうのはヴィヴィッドに感じられる時間であると。いわば生きた時間であると。…でもザマニっていうのは、いわばデッドストックであって、何か動かない、死んだ時間のようなものだって言うんですよね。

だからこれは今とかじゃなくて、今とか明日とか過去とか、そういう感じで、何か連続的な、何か直線的な時間感覚で生きているのではなくて、生きた時間と死んだ時間という二分法で生きていると考えてはどうか」

ササへの誠実

「ササ」とは、文字通り「今」であり、体験として生々しく感じられる現在、そしてごく近い未来を指します。一方、「ザマニ」はすでに完了し、蓄積された過去の領域です。

この時間感覚の下では、人々の意識と行動は、目の前にある「ササ」の領域に極めて強く集中します。谷川氏がケニアで目にしたのは、まさにこの「ササ」への誠実さでした。

会議の相手が日本人同士で日本語で議論を整理し始めると、ケニア人のカウンターパートはスマートフォンをいじるでもなく、視線をそらすでもなく、ただひたすら待ち続けます。

目の前の人間関係という「ササ」に全神経を集中させているからです。

この傾向は、須賀川氏が中東で経験した、道を知らなくても親切心から自信満々に道を教えてしまう人々の振る舞いとも通底します。その瞬間の「助けたい」という思いが、情報の正確性という未来の結果よりも優先されるのです。

スマホ時代の未来の日本人とササ

スマホ時代の「未来の日本人」の姿、谷川氏の考察が鋭さを増すのは、この「ササ」に集中する思考様式を、現代社会の普遍的な傾向と結びつけた点です。

谷川氏は自身の著書『スマホ時代の哲学』でも論じているように、スマートフォンによる「常時接続」の世界は、人々から退屈や孤独と向き合う時間を奪い、絶え間ない通知と刹那的な情報によって、意識を常に「今、ここ」に断片化させます。

この文脈で、氏は極めて示唆に富んだ仮説を提示します。

「実は何かケニアで見た人の振る舞い方っていうのは未来の日本人なんじゃないかなって思いながら私は過ごしていました」

この発言は、アフリカを「遅れた場所」と見る固定観念を覆します。むしろ、テクノロジーによって加速された注意散漫の時代において、アフリカで見られる行動様式は、我々自身の未来の姿を映す鏡かもしれない、というのです。

部分最適の国で、全体最適を達成し強者となる

この哲学的洞察は、イベントの後半で松村が提示した概念と驚くべき共鳴を見せます。

谷川氏は、「ササ」に集中する思考は、目の前の課題解決には長けているが、長期的な視点に立った計画性を欠く「部分最適」に陥りがちだと指摘しました。

山脇氏自身も松村も、部分最適の最たる場所であるアメリカで長く過ごし、その部分最適の社会で何が起きるかを身をもって体験してきました。

松村は、日本のデジタルトランスフォーメーション(DX)が失敗する原因として、全く同じ「部分最適」という言葉を用います。個別の業務はデジタル化されても、それらが連携せず、組織全体の生産性を向上させない。

これは、アメリカであってもシリコンバレーであっても同様で、基本的に部分最適を、ひたすら経験主義でトライアンドエラーしている状況だと定義づけます。

その上で、シリコンバレーの巨大IT企業(GAFA)が誕生した理由は、システム全体を俯瞰し、最適解を設計する「全体最適」を実現したからで、その数が少ない理由もまた、部分最適に終始している、部分最適しか達成していない企業が多いからだ、と分析しました。

全体最適を実現する社会とは?

ここに、一つの重要な連関が見えてきます。

谷川氏がアフリカの文化的時間感覚として捉えた「部分最適」への傾向と、松村氏が日本の組織課題として指摘した「部分最適」の罠は、根源で繋がっているのではないでしょうか。

スマートフォンが普及し、人々の注意が細切れにされる現代において、この「ササ」的な思考様式は、もはや特定の文化圏のものではなく、テクノロジーによって増幅された、グローバルで普遍的な人間の認知特性となりつつあります。

そうであるならば、アフリカは我々が乗り越えるべき課題を先取りして体現している社会、と捉えることさえ可能になるでしょう。

物語の力とジャーナリストの葛藤「すべてを伝える」ことの不可能性

戦場ジャーナリストは物語を語る

長年、中東やアフガニスタンなどの紛争地を取材してきたジャーナリストの須賀川拓氏は、メディアが現実をどのように切り取り、伝えるのか、その構造と倫理的ジレンマを自身の経験から深く掘り下げました。

須賀川氏は、情報を伝える際の構成要素を「ファクト」「手段」「場面」「物語」の4つに分類し、特に「物語」の重要性を強調します。

その力を示すために、須賀川氏は「好きな色は何ですか?」という問いを例に出します。

単に「青です」と答えるのではなく、マグロ釣りの経験、血の赤と海の青が混じる瞬間の鮮烈な記憶といった個人的な「物語を乗せる」ことで、単なる色の好みというファクトを超え、語り手の価値観や人間性までが伝わるのだと説明しました。

ナイジェリアの原油ゲリラ、セネガルのゴミ埋立地

この手法を自身の取材に当てはめ、須賀川氏は二つの強烈な事例を挙げます。一つはナイジェリアの「原油ゲリラ」です。

ナイジェリアは世界有数の産油国でありながら、国内に石油精製能力が乏しく、海外で精製された高価なガソリンを逆輸入しているという構造的矛盾を抱えています。

このため、貧困層は非合法な手段でパイプラインから原油を盗み、ジャングルで原始的な方法で精製して生計を立てています。

須賀川氏が見せた映像は、治安部隊がこの違法精製所を摘発する様子を捉えていましたが、その実態は茶番でした。治安部隊員は押収した原油を自身の土産として持ち帰り、逮捕したはずの村人をすぐに釈放します。

そこには、貧困、腐敗、環境破壊が複雑に絡み合った、善悪二元論では到底割り切れない現実がありました。

もう一つの事例はセネガルです。氏は、広大なゴミの埋立地に、婚前交渉などで生まれた赤ん坊が遺棄されるという悲劇を取材しました。

この背景には、ゴミ処理インフラの欠如、根強いポイ捨て文化、そして先進国から流入する大量の廃棄物といった社会問題があります。

全て見せている、は嘘だと疑え

しかし、須賀川氏はこうした衝撃的な「物語」を伝えることの危うさを自己批判的に指摘します。

どれだけ多角的に伝えようと努めても、メディアは現実の一部しか切り取れません。

こうした苛烈な側面ばかりが強調されれば、ナイジェリアやセネガルが持つ美しい自然や温かい人々の暮らしといった側面は覆い隠され、国全体が否定的で単一的なイメージで塗り固められてしまいます。

このジャーナリストとしての葛藤を、氏は率直な言葉で表現しました。

「すべて見せてるっていうふうに誰かが言ってたら疑ってください。たぶん見せてないです。」

テレビからYouTubeへ――多角的な視点を伝えるための進化

テレビとYouTubeの違い

須賀川氏の議論は、メディアのあり方そのものへと展開します。

須賀川氏は大手テレビ局(TBS)を退社し、現在はインターネットメディア「ReHacQ」を主な活動の場としています。この転身の背景には、メディアの特性の違いがあります。

テレビは放送時間という厳格な制約の中で、最大公約数的な分かりやすさを追求せざるを得ません。

例えば、レバノンでカルロス・ゴーン氏に行った1時間に及ぶインタビューも、地上波では数分に編集されてしまいます。対照的に、YouTubeのようなデジタルプラットフォームは、時間的制約が緩やかで、長尺のコンテンツをそのまま届けることが可能です。

これにより、ゴーン氏の人間性や思考の深み、あるいは須賀川氏自身が粘り強く本質に迫ろうとするジャーナリストとしての姿勢まで、視聴者は余すところなく追体験できます。

これは、視聴者が情報の受け手であるだけでなく、どの深さで、どの角度から情報に接するかを選択できる時代の到来を意味します。

日本とアフリカの関係をアップデートする

このメディア環境の変化は、日本とアフリカの関係性においても重要な意味を持ちます。

TICADが目指す官民連携や民間投資の促進を実現するためには、日本社会のアフリカに対する認識をアップデートすることが不可欠です。

須賀川氏が警鐘を鳴らしたように、紛争や貧困といったネガティブな物語ばかりが流通する状況では、企業がリスクを取ってアフリカ市場に参入する機運は醸成されにくいです。

したがって、日本の「責任」とは、単に資金援助や技術協力に留まるものではありません。

アフリカの多様な現実、すなわち急成長するスタートアップ、豊かなポップカルチャー、そして革新的な社会課題解決の取り組みといった、より複雑で希望に満ちた物語を積極的に伝え、消費する「物語的責任」をも担っていると言えます。

メディアの選択が多様化した今、アフリカの多面的な姿を理解しようと努める行為そのものが、受動的な情報消費ではなく、未来のパートナーシップを築くための能動的で戦略的な外交の一環となり得るのです。

テクノロジーの可能性リープフロッグ、全体最適の追求「部分最適」の罠とシリコンバレーの教訓

部分最適と全体最適

テクノロジーの視点から議論に参加した松村は、現代社会の課題を分析する上で極めて重要な概念を提示しました。それが「部分最適」と「全体最適」の区別です。

松村氏は、日本の多くの企業でデジタルトランスフォーメーションが頓挫する理由を、この「部分最適」の罠にあると喝破します。

個々のタスクを効率化するツールを導入しても、それらがシステム全体として連携していなければ、かえって手間が増え、全体の生産性は向上しません。

この「部分最適」の対極にあるのが、シリコンバレーの巨大IT企業が体現する「全体最適」のアプローチです。

松村は、アメリカの行政手続きの煩雑さを人気RPGゲームに喩え、その混沌の中からGAFA(Google, Apple, Facebook, Amazon)がいかにして全体を俯瞰したシステムを構築し、巨大な成功を収めたかを解説します。

「アメリカの場合はね。本当に行ってすぐの時ってドラクエみたいだったんですよ。窓口の担当者ごとに、言ってることが変わる。あの書類をとってこいと言われて持ってきたら、別の担当者からはそんなものいらないと言われたり。

その中で全体最適を実現した会社というのがGAFAなんですよね。

やっぱり全体のシステムを見て、これが最適解だっていうふうな全体最適が設計できたから、でかくなった。」

ササから全体最適へアフリカと共に歩む

この指摘は、第1章で谷川氏が提示した哲学的考察と深く結びつきます。

「ササ」の時間感覚に根差した思考は、目の前の問題を解決する「部分最適」には非常に強いですが、長期的な視点でのシステム設計、すなわち「全体最適」の構築には困難を伴う可能性があります。

このことは、アフリカにおけるテクノロジーの導入と発展を考える上で、重要な示唆を与えます。

M-Pesaから教育革新へ――アフリカの破壊的イノベーション

アフリカにおけるテクノロジーの可能性を象徴するのが、「リープフロッグ(蛙飛び)型イノベーション」です。

これは、先進国が経てきた段階的な発展プロセスを飛び越し、最新のテクノロジーを導入することで一気に社会課題を解決する現象を指します。

その最も有名な事例が、ケニアで生まれたモバイル送金サービス「M-Pesa」です。

銀行口座やATMといった既存の金融インフラが未整備だったからこそ、ケニアは携帯電話をベースとした世界最先端のデジタル金融エコシステムを構築できました。

GDPの半分近くに相当する金額がこのプラットフォーム上で取引され、成人の大多数が利用しているという事実は、リープフロッグの破壊的な力を物語っています。

キャスタリアのササ的「教育リープフロッグ」

このリープフロッグの思想は、山脇氏が率いるキャスタリアがアフリカで展開する教育事業にも色濃く反映されています。

特にエチオピアでは、急増する子どもたちの数に対して学校も教員も圧倒的に不足しています。

この課題に対し、キャスタリアは既存の教育システムの延長線上ではない、全く新しい解決策を提示します。

それは、子どもが親のスマートフォンを使って算数学習アプリで勉強すると、親にインセンティブとして携帯電話の通信データ容量(ギガバイト)が付与されるという仕組みです。

「お宅のお子さんがあなたのTIKTOK見る携帯帯域を勉強することで稼ぐんですよって仕組みを今やっているんですよ。…これって内発的動機じゃなくて外圧的だよ。でも私、別にどうでもいいんですよ。教育学者じゃないから。IT企業なので、どういう形でIT教育とか学習できる機会を作れればいいです。」

このアプローチは、教育は本来「内発的動機」に基づくべきだとする伝統的な教育観からすれば異端かもしれません。しかし、目の前の現実的な課題を解決するためには、既存の常識に囚われないプラグマティックな発想が不可欠です。

ただし、ここには一つのパラドックスが潜んでいます。M-Pesaやキャスタリアの教育モデルのようなリープフロッグ型イノベーションは、個人の差し迫ったニーズに応える、いわば「部分最適」の天才的な解決策です。

それは、谷川氏の言う「ササ」的な思考様式とも親和性が高いです。

全体最適による解決の必要性も

一方で、ナイジェリアの石油精製能力の構築や、国家全体の教育水準の底上げといったマクロな課題は、長期的な視点に立った「全体最適」の設計思想を必要とします。

果たして、ミクロレベルで驚異的な成功を収めるリープフロッグ型の思考様式は、国家レベルでの持続可能な発展に必要なマクロレベルの計画性と両立しうるのでしょうか。

この問いは、アフリカの未来を楽観的に語るだけでは見えてこない、より深い次元の課題を我々に突きつけています。

人口動態という宿命――アフリカの未来と日本の未来

二つの対照的なピラミッド、一つの繋がる未来

イベントの議論を貫く最も根源的なテーマは、人口動態という抗いがたい現実です。

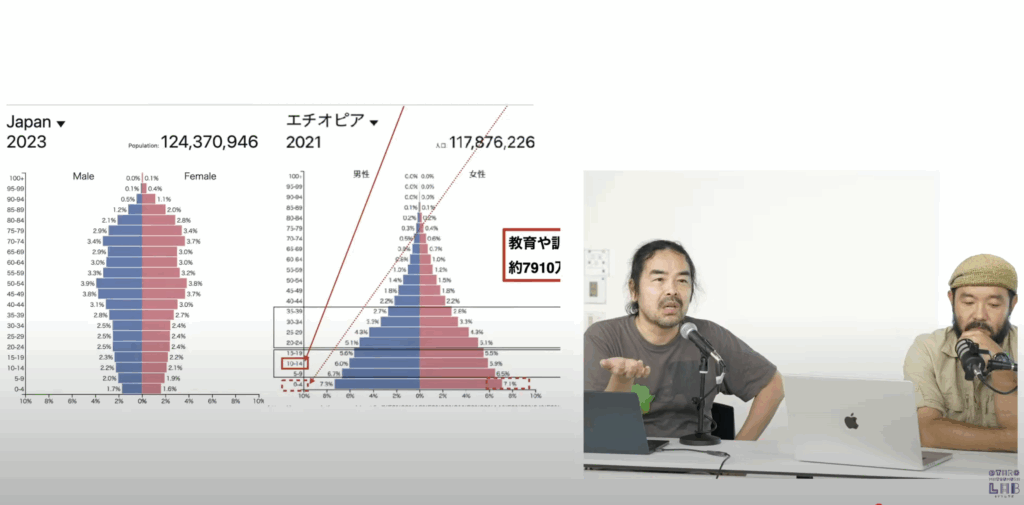

山脇氏は、日本とエチオピアの人口ピラミッドを対比させることで、両国が置かれた状況の根本的な違いと、それゆえに生まれる相互補完的な関係性を鮮やかに描き出しました。

エチオピアの人口ピラミッドは、底辺が広く、上に向かって急激に細くなる美しい三角形を描きます。これは、0歳から19歳までの若年層が人口の半数以上を占める、典型的な「人口爆発」の状態を示しています。

2024年時点で日本の人口を上回り、2050年には2億人を超える巨大な人口を抱える国になると予測されています。

この国にとって最大の課題は、この膨大な数の若者たちにいかにして教育と雇用の機会を提供するかです。

一方、日本の人口ピラミッドは、中央が膨らみ、上下がすぼまった「つぼ型」であり、少子高齢化の現実を映し出しています。

最も人口が多いボリュームゾーンは50代であり、年間出生数はピーク時の3分の1以下にまで落ち込んでいます。この国にとっての最大の課題は、縮小する労働力でいかにして社会保障制度と経済を維持していくかです。

(図表)

システムの表裏としての結合

この対照的な二つのピラミッドは、単に異なる国の状況を示すだけではありません。グローバル化が進んだ現代において、これらは相互に結びついた一つのシステムの裏表です。

片方の課題は、もう片方の解決策となりうる可能性を秘めているのです。

なぜ「アフリカへの投資」が「日本への投資」なのか

この人口動態の現実を踏まえるとき、日本がアフリカに関与する意味は根本的に変わってきます。それはもはや、かつてのような「援助」や「慈善」といった文脈では捉えきれません。

山脇氏が指摘するように、資源に乏しく、国内市場が縮小していく日本にとって、アフリカとの関係構築は、自国の未来を左右する死活問題なのです。

食料、エネルギー、鉱物資源の安定的な確保、そして新たな成長市場の開拓。これらすべてにおいて、広大な土地と豊富な資源、そして何よりも爆発的に増加する若く巨大な人口を抱えるアフリカは、日本の未来にとって不可欠なパートナーとなります。

アジア諸国が経済成長を遂げ、自国内の需要を満たすことを優先するようになる中で、アフリカは日本にとって文字通り「最後のフロンティア」となるでしょう。

この文脈で、アフリカの教育への投資は、究極の「全体最適」に向けた布石と位置づけることができます。アフリカの膨大な若者たちが質の高い教育を受け、スキルを身につけることは、単にアフリカ諸国の発展に貢献するだけではありません。

それは、彼らが将来、日本の産業が必要とする高度な人材となり、日本の製品やサービスを購入する豊かな消費者となり、そして国際社会における安定したパートナーとなることを意味します。

時間がかかる、未来への投資

キャスタリアのような企業がテクノロジーを駆使して教育機会を創出しようとする試みは、まさにこの未来への投資です。

アフリカの若者たちを教育することは、彼らが「ササ」的な現在志向から、未来を計画し創造する長期的な思考へと移行する手助けをすることでもあります。

それは、持続可能な社会を築くための基盤であり、ひいては日本自身の持続可能性を担保することにも繋がります。アフリカへの投資は、遠い国のためのコストではなく、我々自身の未来のための最も戦略的な投資なのです。

共創する未来へ、日本の責任を再定義する

iU大学で開催されたこのイベントは、アフリカという巨大なテーマに対し、哲学、ジャーナリズム、テクノロジー、教育という四つの異なる視点から光を当てることで、我々の思考に深みと立体感を与えてくれました。

そこから浮かび上がってきたのは、日本がこれから担うべき「責任」の新たな輪郭です。

第一に、異なる文化や社会を理解しようとする「知的責任」。

谷川氏が示した「ササ」と「ザマニ」の時間感覚のように、我々の常識とは異なる思考の枠組みを尊重し、その内的な論理を理解しようと努めることです。

これが、真の対話の出発点となります。

第二に、複雑な現実を安易に単純化せず、多面的な物語を伝え、受け取る「物語的責任」。

須賀川氏が自戒を込めて語ったように、悲惨さや特異性ばかりを強調するのではなく、アフリカの持つ多様な魅力や可能性にも目を向けることが、健全なパートナーシップの土壌を育みます。

第三に、テクノロジーの力を信じ、大胆な発想で課題解決に挑む「イノベーションの責任」。

松村氏が説いた「全体最適」の視点を持ち、山脇氏が実践する「リープフロッグ」の精神で、既存の枠組みを超えた共創モデルを構築していくことです。

そして最後に。

人口動態という宿命を直視し、アフリカの未来を自国の未来と不可分なものとして捉える「未来への責任」。

アフリカの若者たちへの教育投資が、巡り巡って日本の未来を支えるという長期的な視座を持つことです。もはや、アフリカは援助の対象でも、単なる市場でもありません。

共に未来を創造する「共創」のパートナーです。

このイベントは、そのための知的基盤がいかに重要であるかを改めて示してくれました。

松村氏が最後に述べたように、我々は新たな世界の軸としてのアフリカから目を背けることはできません。

「今からでもインドも遅くないと思うんですけれども、インド、アフリカという新しい世界の軸みたいなところに対して目を向けないといけない。」

この言葉を胸に、我々一人ひとりがアフリカについて学び、考え、対話していくこと。それこそが、TICADの精神を真に社会に根付かせ、日本とアフリカの共創の未来を切り拓く第一歩となるでしょう。

コメント